“Coloque um sorriso nessa cara!”

Fui assistir Coringa com coração e mentes abertos, mesmo considerando que a visão do diretor Todd Phillips em sua releitura para um maiores vilões da cultura pop, pudesse não me agradar. Mas, antes do fim do primeiro ato, o filme já havia deixado muito claro que se tratava de um produto muito diferente de seu gênero, com uma proposta tão clara quanto perturbadora.

Coringa conta a história de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), um pária da sociedade com problemas psicológicos que trabalha como palhaço e cuida de sua mãe doente, enquanto sonha em fazer carreira como humorista.

Já nos seus primeiros minutos o filme dá mostras de como é a vida miserável de nosso protagonista: isolado da sociedade, ignorado pelo estado, desapontado em seus sonhos, execrado em todos os meios em que vive. Impossível não se compadecer de Arthur mediante tamanha frustração.

De forma cadenciada o roteiro constrói o dia-a-dia doloroso de Arthur. A maneira como o personagem vive a margem de uma sociedade que, em todas as suas camadas e classes sociais, não fazem a menor questão de notá-lo. Isso se reflete claramente na cena do ônibus, onde a falta de compaixão aos menos favorecidos fica evidente.

Sem arcos paralelos o roteiro se dedica a desenvolver, em tempo integral, tanto a personalidade como todo o entorno do protagonista e, a partir deste desenvolvimento, o longa evolui apresentando seus temas complexos e todo o sofrimento que acomete o protagonista, os sonhos e delírios de sua mente perturbada e seu desejo claro de ser notado por esta sociedade que ignora permanente pessoas desajustadas, desfavorecidas e perturbadas como Arthur. Esta exclusão é tão grande, que o próprio Arthur, por vezes, não tem certeza se ele realmente existe.

A partir do segundo ato o ponto de virada do personagem se inicia, a violenta cena do metrô, seguida da dança em estado de êxtase, o marco inicial da jornada obscura do personagem, quando o próprio Arthur processa em sua mente doentia que violência e morte podem ser a saída para acabar com uma vida de abusos e sofrimento que o personagem sofre desde a infância.

E essa é somente a ponta do iceberg de temas delicados e complexos que o filme aborda.

A própria Gotham City é praticamente um personagem do filme. Uma cidade obscura, com detalhes e a frieza que compõem uma metrópole real, com o agravante no filme de uma greve de lixeiros que vem deixando a cidade em um estado caótico, onde os nervos da população estão à flor da pele.

Mas, o que mais chama a atenção no roteiro, é o seu simbolismo. Desde os primeiros minutos o filme se propõe a discutir questões sociais e dilemas morais inserindo o espectador em uma onda de reflexão pouco cômoda.

Claramente, Coringa é um filme sobre a falta de humanidade e compaixão para com que aqueles que, assim como nosso protagonista, são desafortunados e carentes de auxílio ou de, ao menos, o mínimo de atenção. Ao longo de todo o filme a única coisa que fica realmente clara nas intenções de Fleck é seu desejo de ser notado, seja da maneira como for.

O filme trata destes assuntos, na maior parte do tempo, sem quase nenhuma sutileza. Expondo a audiência a um sentimento de desconforto ininterrupto ao acompanhar a trajetória sofrível do protagonista, expressa, por exemplo, nas risadas assustadoras de Arthur, fruto de um distúrbio psicológico que faz com que, mesmo em momentos de dor e tristeza, a única forma que o personagem consiga externar tais sentimentos seja expressando uma gargalhada inoportuna e constrangedora que, ao invés de simbolizarem a loucura do Coringa, estão muito mais associadas a agonia constante do protagonista.

Entre os muitos acertos do roteiro, seu caráter interpretativo talvez seja o maior deles. Por mais que certos grupos tentem “sensacionalizar” a questão, o brilho do filme está justamente em deixar lacunas abertas, detalhes sutis que levam a caminhos interpretativos bem diferentes. Permitindo o desenvolvimento de teorias sólidas colocando em dúvidas se tudo aquilo realmente aconteceu ou se não se trata de mais uma das muitas alucinações da mente perturbada de Arthur. Curiosamente, o filme não responde a estas perguntas, contudo ele entrega detalhes que validam as duas situações, basta nos atentarmos a maneira de como tudo é construído até o desfecho no terceiro ato.

Essa ambiguidade se evidencia ainda mais na figura de Thomas Wayne (Brett Cullen). Muito longe do símbolo de virtude do qual costumeiramente é retratado, o pai de Bruce representa a aristocracia de Gotham, é o retrato de uma faixa da sociedade que prega o apoio aos menos favorecidos, mas é incapaz de se colocar no lugar dos mesmos, tão pouco de entender as motivações do descontentamento do povo, acabando por até, de certa forma, inflamar a revolta da população no desfecho do filme. No enfrentamento entre Thomas e Arthur na cena do banheiro do cinema (em uma sessão do clássico Tempos Modernos de Chaplin), fica evidente que Thomas não é uma pessoa boa, e que toda a origem do personagem e a mentira contada por sua mãe, podem ter sido de alguma forma manipulações de Thomas, algo relativamente simples para alguém com seu nível de poder e influência, e que jamais poderia deixar vir à tona a notícia do filho fora do casamento, ainda mais um filho como Arthur.

Ainda que o roteiro entregue evidências de que tudo o que Arthur descobriu seja verdadeiro, há pequenas nuances que podem corroborar este fato ou não, afinal o que dizer, por exemplo, da dedicatória no verso da foto? Ou da suposta tentativa de suicídio na geladeira? Trata-se de um arco fechado, mas que abrem muita margem para discussões e especulações.

A complexidade do enredo demanda um ritmo correto na narrativa, que não é em momento algum arrastada, mas é de certa maneira propositalmente lenta, para entregar a imersão adequada ao público de como é a mente perturbada e distorcida do nosso protagonista.

Joaquin Phoenix, é com certeza o maior dos muitos acertos deste filme. Ainda que distante de versões anteriores do cinema, TV e quadrinhos, seu personagem tem, sim, elementos que remetem a versões cultuadas do vilão em diversas mídias da cultura pop.

A performance de Phoenix, e a entrega do ator, vão muito além da transformação física. O desempenho do ator denota o sofrimento constante da mente perturbada de seu personagem, sem deixar de destacar a maldade enraizada nele. Controverso, o personagem consegue, ao mesmo tempo, despertar pena, medo, raiva, empatia… Enfim, ao longo das suas duas horas de filme, onde o protagonista está presente em praticamente 100% das cenas, somos bombardeados por uma onda poderosa de sentimentos contraditórios, fruto da atuação brilhante de Joaquin Phoenix, que entrega um desempenho absurdo não só na execução dos diálogos, mas na expressão corporal, e principalmente no efeito psicológico. Seguramente Phoenix deve concorrer ao Oscar de Melhor Ator.

O restante do elenco também responde muito bem, cada qual com seu papel dentro da trama representando um ponto de transição, de afronta ou de mudança para o protagonista como, por exemplo, quando descobrimos que a relação entre Arthur e Sophia (Zazie Beetz) não passa de mais um delírio da mente de Arthur, o que, aliás, abriu o enorme precedente para discutirmos as muitas questões interpretativas do roteiro esboçadas anteriormente.

Robert De Niro vive o apresentador Murray Franklin, uma referência para o sonho de Arthur de se tornar um comediante, mas também visto pelo protagonista em sua mente doentia como uma referência de figura paterna. É a decepção com Murray que culmina no desfecho da trama no terceiro ato, iniciado pelo surpreendente assassinato de Murray ao vivo, em rede nacional pelo Coringa. Aliás, foi o próprio Murray quem batizou o palhaço. O assassinato de Murray é, com certeza, o momento mais pesado e mais cheio de significados do filme, é onde o tom de decência e humanidade que o próprio espectador deseja impor a loucura do Coringa acaba, em meio àquela sequência que todos já sabiam como terminaria.

Contudo a qualidade do filme não está atrelada somente ao brilhantismo da atuação de Joaquin Phoenix ou ao bom desempenho do restante de seu elenco. Tecnicamente Coringa é quase uma obra de arte, a começar pela fotografia. Seus movimentos de câmera e enquadramentos alternam tomadas claustrofóbicas e planos mais abertos para expor momentos da mente perturbada de Arthur.

De início, as cores são frias e monótonas. O tom é cinzento e sombrio, algo que muda radicalmente à medida em que o Coringa vem a tona. Os cenários são inundados por uma luminosidade constante junto a uma paleta de cores muito mais vivas e vibrantes. Aliada a fotografia, a trilha sonora triste e melancólica contribui para o ambiente desconfortável presente em todo o filme.

A direção de Todd Phillips é surpreendente! Abertamente um quase discípulo de Martin Scorsese, o diretor até então havia ganhado notoriedade por filmes como “Se beber não case!” e “Cães de Guerra”, de modo que seu trabalho numa obra tão complexa e repleta de camadas a serem exploradas é algo a se destacar.

Coringa é um filme repleto de referências. Mesmo não se inspirando em nenhuma HQ especifica, ficam evidentes as referências aos quadrinhos icônicos “A Piada Mortal” (Alan Moore) e “Cavaleiro das Trevas” (Frank Miller), a trilogia Nolan, aos clássicos Taxi Driver e O Rei da Comédia (ambos dirigidos por Scorsese) entre outras.

E não podemos encerrar o texto sem mencionar o caráter político e, sim, ele é um filme político, sim. Porém não é um filme partidário. Muito menos esquerdista, nem tão pouco Marxista. Já que o Coringa é um só um pretexto, um conceito, um símbolo para a anarquia que toma conta das ruas de Gotham, fruto na verdade do sistema corrupto e opressor que rege a cidade.

Classificar o filme como incentivador da violência é um exagero enorme, já que o filme em momento algum faz apologia a esta prática e, visualmente falando, é muito menos violento que muitos outras obras adoradas pelo público. Até a escolha da trilha sonora, demasiadamente importante para a composição de toda a atmosfera desconfortável proposta pelo filme, esteve cercada de polêmica.

Na verdade, Coringa incomoda principalmente por escancarar uma sociedade perversa muito, mas muito semelhante a nossa sociedade atual. O protagonista deste filme nada mais é do que produto de um sistema se voltando contra este mesmo sistema.

O retrato do maníaco psicótico não é a principal mensagem do filme mas, sim, a afirmação categórica de uma sociedade cruel e destrutiva que, há muito, parece ter esquecido o que significam as palavras humanidade e compaixão. E não é nenhuma alienação afirmar o quanto a apodrecida sociedade de Gotham, em todas as suas camadas, se assemelha e muito com a nossa, nos dias atuais, onde qualquer noção de compaixão e diálogo parece ter se perdido.

Duvida? Então se recorde se você ou se alguém em sua sessão riu na cena em que o anão, depois de testemunhar um assassinato cruel cometido pelo Coringa, tenta desesperadamente abrir a porta para fugir de Arthur.

Você riu? Alguém riu na sua sessão? Tire suas conclusões.

Coringa é um filme complexo, simbólico e interpretativo, uma releitura única, sombria e penosa, muito próxima da nossa realidade abrilhantada por uma atuação impecável de Joaquin Phoenix. Seu subtexto político e a loucura explicada do protagonista contribuem para entregar um dos melhores filmes de 2019, fechado em todo o seu arco, com um final perturbador e totalmente aberto a interpretações.

Conheceu os quadrinhos (que carinhosamente chama de Gibi) no fim dos anos 80 e deles nunca mais se separou. Gamer old school, ávido devorador de bons livros, amante da sétima arte, comentarista de rádio. Escreve para uma comunidade de cultura pop, e é o mais recente membro honorário do Conselho de Elrond.

NOTÍCIAS RELACIONADAS

-

Voltar a acreditar no bem: o novo Superman e a necessidade de esperança no cinema

-

Crítica | “Superman” é puro coração — mas não voa tão alto quanto poderia

-

DC Universe Infinite Chega ao Brasil: Mais de 25 mil HQs na palma da sua mão!

-

Crítica | The Flash: uma aventura divertida pelo multiverso da DC e muitos deslizes visuais

-

Crítica | Maior e mais divertido; Shazam! Fúria dos Deuses é um dos melhores filmes de supergrupo da DC

-

James Gunn quebra silêncio e responde questões sobre o futuro do DCU

Filmes

Voltar a acreditar no bem: o novo Superman e a necessidade de esperança no cinema

Uma reflexão sobre como o Superman de James Gunn se faz necessário.

Publicado há

1 dia atrásem

13 de julho de 2025

Nos últimos anos, o cinema — especialmente o de super-heróis — parece ter se afogado em sombras. Heróis traumatizados, ambíguos, quase anti-heróis. Tramas cheias de tragédia e redenções amargas. E embora essa estética sombria tenha refletido com precisão os dilemas do nosso tempo, ela também trouxe uma exaustão emocional. Afinal, vivemos em um mundo que já se apresenta sombrio demais. É por isso que o novo Superman de James Gunn surge como um respiro necessário: uma lembrança de que a bondade ainda é possível — e que ela pode, sim, ser heróica.

Leia também:

– Crítica | “Superman” é puro coração — mas não voa tão alto quanto poderia

– Crítica | Capitão América: Admirável Mundo Novo – Um filme perdido entre o potencial e a execução

O Superman de David Corenswet, ao contrário da versão anterior interpretada por Henry Cavill, não é um semideus inatingível. Ele é gentil. Ele sorri. Ele salva um cachorro preso e um esquilo indefeso mesmo quando poderia estar enfrentando uma ameaça maior. E por isso… ele apanha. Literalmente. E, para muitos espectadores, isso foi motivo de chacota.

Assisti recentemente a um vídeo onde um garoto dizia preferir o Superman “badass” de Zack Snyder porque ele não apanhava — ele destruía cidades. “Esse novo aí salva esquilo e leva porrada”, ele dizia, rindo. Mas é justamente aí que mora a diferença gritante entre essas versões do personagem: a força verdadeira não está em quem pode esmagar tudo ao seu redor, mas em quem escolhe poupar. Em quem se importa com os pequenos gestos. Em quem sofre as consequências por fazer o bem e, ainda assim, continua fazendo.

Essa luz, essa bondade quase ingênua, é frequentemente tratada como fraqueza nas narrativas contemporâneas. Mas isso revela muito mais sobre o cinismo da nossa sociedade do que sobre os personagens em si.

E não é só Superman que nos ensina isso.

Basta olhar para Aragorn, de O Senhor dos Anéis. Um personagem que, à primeira vista, poderia ser moldado nos estereótipos do herói durão: espadachim hábil, guerreiro nato, líder de homens. Mas Aragorn não lidera por brutalidade. Ele lidera por compaixão. Ele hesita em tomar o trono porque entende o peso da responsabilidade. Ele luta por um mundo onde os povos da Terra Média possam viver em paz — mesmo que isso signifique carregar fardos que outros jamais suportariam. Aragorn é um herói que ama. Que sofre. Que acredita. E é justamente por isso que é tão poderoso.

Assim como ele, Superman também carrega o mundo nas costas. Mas não o mundo das batalhas — o mundo da esperança. E precisamos urgentemente lembrar o valor disso.

Num planeta onde o ódio é trending topic, onde a empatia parece artigo de luxo e onde o medo de “parecer fraco” contamina até os nossos ideais, personagens como Aragorn e esse novo Superman funcionam como espelhos invertidos. Eles nos mostram não o que somos, mas o que poderíamos ser.

É curioso pensar que, hoje, ser gentil exige mais coragem do que ser cruel. Ser bondoso virou sinônimo de ser ingênuo. Defender o bem virou um gesto quase revolucionário. E é por isso que a escolha estética e narrativa de James Gunn importa tanto. Porque ela recusa o niilismo. Porque ela desafia a lógica do “herói forte é o que grita mais alto ou explode mais coisas”. Porque ela ousa nos fazer acreditar de novo.

O cinema, é claro, pode e deve refletir a complexidade do mundo. Mas também pode — e deve — oferecer alternativas. Luzes no fim do túnel. Faróis para os dias em que tudo parece ruir.

E quando vemos alguém salvar um esquilo, mesmo sabendo que isso pode custar caro… talvez o que estejamos vendo, no fim das contas, não seja só um gesto de bondade. É resistência. É humanidade. É uma promessa: ainda dá pra ser bom.

E se o mundo real beira o apocalipse todos os dias, nada mais justo do que o cinema nos lembrar que o bem, o amor, a compaixão e a esperança não são apenas possíveis — são necessários.

Acompanhe nossas redes sociais para mais novidades:

Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

Filmes

Crítica | “Superman” é puro coração — mas não voa tão alto quanto poderia

O novo Superman de James Gunn é carismático, divertido e esperançoso. Mas será que isso basta pra dar o pontapé que o novo universo da DC merece?

Publicado há

6 dias atrásem

9 de julho de 2025

Superman chega aos cinemas no próximo dia 10 de julho com uma clara missão: ser o pontapé inicial “real” do recém inaugurado DC Studios. Digo “real”, pois temos já O Pacificador e Comando das Criaturas no Max, streaming da Warner. Mas, convenhamos, este novo universo DC nasce, de verdade, agora.

Dirigido por James Gunn, responsável pelo sucesso de todos os filmes d’Os Guardiões da Galáxia da Marvel, Superman aposta nos mesmos pontos que foram sucesso no supergrupo espacial de sua rival: roteiro simples e objetivo, um romance e suas complicações, e humor simples… e bobo… em excesso, por vezes.

Superman começa acertando em cheio: nada de te recontar a mesma história de sempre. Você SABE quem é o Superman: o cara com cueca vermelha sobre a calça, que veio do espaço e todo o mais. Gunn sabe a força da marca que tem em mãos e não subestima o seu público. O Superman deste universo não precisa ser mostrado vindo à Terra, saindo de uma Krypton em processo de destruição. Não. Aqui temos uma apresentação prática e funcional. Uma retrospectiva que, em 1 minuto, coloca o expectador a par de tudo o que precisa para entender o que virá a seguir.

Os primeiros 40-50 minutos do filme são, na minha opinião, o maior acerto do longa. Neles vemos a apresentação do seu núcleo principal com David Corenswet entregando uma ótima apresentação do seu altruística e extremamente preocupado Superman (sério, este Super, durante uma luta contra uma criatura colossal, se preocupa em salvar um esquilo… um esquilo! É muito cuidado com o ambiental! Rogerinho do Ingá aprova, com certeza!). O que está, mais uma vez, corretíssimo! Além disso, Corenswet nos entrega um Clark Kent que, desde Reeve, não víamos. Alguém que, talvez, nos passasse despercebido ao ponto de não vermos o Superman nele.

Temos também Lois Lane (Rachel Brosnahan) com seu tino jornalístico excelente e apurado, e um Jimmy Olsen (Skyler Gisondo) que parece saído da página de uma HQ de tão perfeito.

A interação do par Clark e Lois, que já foi um pouco apresentada nos trailers, quando vista completa, no dá todo o parâmetro das visões de mundo distintas dos personagens. Ele é otimista, olha para os outros com misericórdia e age por entender que alguém precisa fazê-lo. Ela, cínica; não necessariamente com ele, mas com o mundo. Entende que, talvez, nem tudo possa, ou deva, ser resolvido pelo Superman. Não do seu jeito “simples”. Ela vê as nuances políticas, ele as necessidades imediatas. Excelente diálogo e atuação. Uma beleza de cena.

Como parte dessa apresentação temos a “Gangue da Justiça”, o protótipo de Liga da Justiça, aqui encabeçada por Guy Gardner (Nathan Fillion) que conta ainda com Mulher-Gavião (Isabela Merced) e Sr. Incrível (Edi Gathegi) nesse momento. E aqui mora um dos pequenos problemas do filme para mim: a presença de tanta gente no entorno do Superman, por mais que justificadamente e, de certa forma, necessária para o desenvolvimento da trama, faz com que, durante o segundo ato do filme, o longa se pareça mais com “um filme COM o Superman” do que “um filme DO Superman”. Não me entendam mal, como disse, todos os personagens têm sua justificativa para estar ali, mas, particularmente, eu teria dado um pouco menos de tempo de tela a essa proto-Liga.

Por falar em “desperdício de tempo de tela”, vamos a outro: eu sei, eu sei, o Krypto é lindo e fofo, e muito engraçado e tudo mais… Porém… Menos, James Gunn, menos! Absolutamente a todo momento a gag cômica do cachorro mal-educado… cansa. Eu sempre tive curiosidade de ver o Krypto em tela, e a ideia de o nosso Super-Cão ser um “fiapo de manga mal-educado” foi excelente! Mas, infelizmente, Gunn e seus editores pesaram a mão, na minha opinião. Mas, é inegável que o cão tem seu chame e rouba a cena quando está nela.

Outro problema, talvez o maior do filme para mim, seja a decisão tomada quanto aos pais Kryptonianos de Kal-El. Mas, isso talvez diga mais respeito a mim, que crio uma expectativa por conhecer um pouco do personagem nos quadrinhos, do que do filme em si. Na minha opinião: uma bola fora.

Por fim, o nosso amado e eterno arqui-inimigo do Superman: Lex Luthor. Vivido por Nicholas Hoult, Lex vem como uma das melhores coisas do filme. Cruel, calculista, genial. Um pouco birrento, eu diria, mas nada injustificável. Um vilão que tem um grande futuro pela frete nesse universo e que vamos adorar odiar, com certeza.

Não há muito mais o que mencionar sem acabar tropeçando em um spoiler ou informação mais particular sobre o roteiro. Mas, quero deixar um elogio ao Metamorfo de Anthony Carrigan e seu uso no longa: ótimo!

Superman é um bom filme. Seu roteiro é simples, sem qualquer reviravolta nomeável. Sai “daqui” e vai “pra ali” de forma direta e gradual, até boba, eu diria, de tão simples. Nada no filme realmente surpreende, assim como nada é absolutamente desagradável. Seu final é o que é esperado desde o começo, sem rodeios. É bom, sim, só que poderia ser melhor. É um ótimo começo, mas ainda não é a virada de jogo definitiva que a DC precisa. Fico na torcida de que os próximos capítulos acertem o passo — porque o Superman merece voar alto, sempre.

Dica: O filme tem duas cenas pós-créditos que, de verdade, você pode deixar para ver quando estiver no streaming. Não perca seu tempo.

Acompanhe nossas redes sociais para mais novidades:

Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

Antepenúltimo filho de Krypton (segundo o último senso), 1º Dan em Jedi Mind Tricks e almoxarife dos “Arquivos X” nas horas vagas.

Críticas

Crítica | Capitão América: Admirável Mundo Novo – Um filme perdido entre o potencial e a execução

Longa tenta resgatar o tom político da franquia, mas tropeça em um roteiro repetitivo e na subutilização de personagens como o Hulk Vermelho, resultando em uma experiência aquém do esperado.

Publicado há

5 meses atrásem

14 de fevereiro de 2025

Desde que Sam Wilson (Anthony Mackie) assumiu o escudo do Capitão América, a Marvel tem buscado consolidar sua identidade dentro do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). A série Falcão e o Soldado Invernal (2021) estabeleceu um tom político e reflexivo, explorando os desafios que o novo Capitão enfrentaria ao carregar o legado de Steve Rogers. No entanto, ao chegar Capitão América: Admirável Mundo Novo, a promessa de uma abordagem madura e tensa se perde em meio a escolhas questionáveis, tornando o filme uma experiência inconsistente.

Um roteiro que repete e não evolui

A premissa do filme até tem uma base promissora. O mundo pós-Blip está em uma corrida geopolítica pela extração do Adamantium, um metal que pode mudar o equilíbrio de forças no planeta. Dentro desse contexto, Sam Wilson precisa enfrentar desafios políticos e pessoais, além da sombra de seu antecessor. O problema é que a narrativa se perde em repetições desnecessárias e conveniências de roteiro que enfraquecem a experiência. O filme insiste em questionar a escolha de Steve Rogers e a aceitação de Sam como o novo Capitão, algo que já deveria estar resolvido.

Chega um momento em que a insistência nesse tema soa cansativa. Sam precisa parar de se comparar com Steve e assumir de vez o seu papel – e a Marvel precisa confiar na sua própria história em vez de ficar revisitando o passado.

Uma produção que remete aos anos 2000 – e não no bom sentido

Apesar de contar com um elenco talentoso, Admirável Mundo Novo falha em trazer o impacto esperado. As cenas que deveriam ser grandiosas perdem força, seja por uma direção sem energia, seja por escolhas visuais questionáveis. A sensação é de estar assistindo a um “filme B” de super-heróis, daqueles que eram comuns nos anos 2000, cheios de exageros cafonas e efeitos que não impressionam.

O vilão, então, é um dos maiores problemas. Caricato ao extremo, falta apenas ele girar na cadeira acariciando um gato e soltando uma gargalhada maligna para completar o clichê. A Marvel já mostrou que sabe criar antagonistas complexos, mas aqui a execução parece preguiçosa e sem profundidade. O filme tenta construir uma ameaça, mas falha em dar a ela peso real.

O brilho de Anthony Mackie e o desperdício de oportunidades

Se há algo que realmente funciona no filme, é Mackie. O ator entrega uma atuação sólida e carismática, mostrando um Sam Wilson que quer provar para si mesmo e para o mundo que pode ser o Capitão América. O problema é que o roteiro não ajuda e, muitas vezes, prende o personagem em dilemas já explorados antes.

Harrison Ford, interpretando o Presidente Thunderbolt Ross, traz uma presença marcante, mas seu tempo de tela e profundidade poderiam ser melhor aproveitados. Um dos pontos altos do filme é a introdução do Hulk Vermelho, seu alter ego monstruoso, que tinha potencial para ser um grande elemento da trama. No entanto, a aparição da criatura é extremamente breve e subutilizada, tornando-se mais um desperdício de potencial dentro do longa. A expectativa em torno desse momento era enorme, mas acaba se tornando uma decepção devido à falta de impacto e desenvolvimento.

Uma chance desperdiçada, mas não um desastre total

No fim das contas, Capitão América: Admirável Mundo Novo não é o desastre absoluto que algumas críticas fazem parecer, mas também está longe de ser um filme realmente bom. Ele tinha potencial para ser um novo Soldado Invernal, mas falha na construção da narrativa e na execução de suas ideias.

O UCM passa por um momento delicado, tentando encontrar um novo rumo após o fim da Saga do Infinito. Para seguir em frente, a Marvel precisa parar de depender do passado e confiar mais em suas novas histórias. E Sam Wilson precisa ser tratado, de uma vez por todas, como o Capitão América – sem precisar provar isso a cada novo filme.

Nota: 2,5/5

Acompanhe nossas redes sociais para mais novidades:

Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

Filmes

Crítica | Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

Longa que apresenta o mundo de Jogos Vorazes antes de Katniss Everdeen deve dividir opiniões entre fãs da franquia de livros e espectadores casuais.

Publicado há

2 anos atrásem

13 de novembro de 2023Por:

Josué Costa

Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes chega aos cinemas em 15 de novembro e, a convite da Espaço/Z, nós do Multiversos pudemos conferir o longa e trazemos para vocês a nossa crítica do novo longa da franquia Jogos Vorazes.

Sinopse

Antes de Katniss Everdeen, sua revolução e o envolvimento do 13 distrito, houve o Presidente Snow, ou melhor, Coriolanus Snow. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é a história do ditador de Panem antes deste chegar ao poder. Anos antes, Coriolanus Snow vivia na capital, nascido na grande casa de Snow, que não anda muito bem em popularidade e financeiramente. Ele se prepara para sua oportunidade de glória como um mentor dos Jogos. O destino de sua Casa depende da pequena chance de Coriolanus ser capaz de encantar, enganar e manipular seus colegas para conseguir mentorear o tributo vencedor. Foi lhe dado a tarefa humilhante de mentorear a garota tributo do Distrito 12. Os destinos dos dois estão agora interligados – toda escolha que Coriolanus fizer terá consequências dentro e fora do Jogo. Na arena, a batalha será mortal e a garota terá que sobreviver a cada segundo. Fora da arena, Coriolanus começa a se apegar a garota, mas terá que ter que qualquer passo que der, fará com que a menina e ele mesmo sofram de alguma maneira.

Crítica

Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes apresenta uma narrativa envolvente que mergulha nas origens do Panem, fornecendo um olhar mais profundo sobre a ascensão do Presidente Snow. A introdução de um novo protagonista, Coriolanus Snow, interpretado na trilogia cinematográfica por um convincente e veterano Donald Sutherland, pode ser polarizadora para os fãs da série nesse novo longa.

A transição de um vilão implacável para um jovem ainda moldando seu destino é explorada com nuances, mas alguns podem sentir falta da força e carisma de Katniss Everdeen. A cinematografia capta efetivamente a atmosfera sombria e opressiva do Capitólio, mas em comparação com os filmes anteriores, a ausência do espetáculo e da tensão dos Jogos Vorazes tradicionais pode deixar alguns espectadores ansiando por mais ação e suspense.

É evidente o quanto o longa é fiel ao livro em muitos aspectos, especialmente na exploração do dilema moral enfrentado por Snow. No entanto, algumas adaptações podem causar divisões entre os fãs leais da série, uma vez que vai do quente ao frio até a ascensão de Snow ainda jovem, mas com seu jeito peculiar de lidar com os jogos, tendo esse passado pela arena literalmente nesse filme. Por exemplo, a decisão de suavizar ou justificar certas ações do protagonista pode gerar debates sobre a interpretação da moralidade no universo de Jogos Vorazes.

++ Leia também:

– Crítica | Oppenheimer – Como desmantelar uma Bomba Atômica?

– Crítica | Barbie: Ela é TUDO e prova que o ROSA move o mundo

Não se pode negar que a personagem Lucy Baird, interpretada pela atriz Rachel Zegler, dá o tom perfeito para a personagem não sendo âncora do protagonista, voz perfeita para as músicas que são tão presentes no livro. Viola Davis nos entrega toda a maldade e frieza da Dra. Volumnia Gaul, até mesmo sua caracterização nos faz, querer ficar longe dela o máximo possível. Peter Dinklage, sem dúvidas, encarnou toda a essência amargurada e nada sutil do Casca Highbottom, sempre com diálogos ferozes e afiados com o seu aluno indesejado Snow. Josh Andres Rivera é a essência de Sejanus Plinth, aquele rebelde sem causas e sem maturidade suficiente para lidar com todas as mudanças que enfrenta vivendo na Capital. E Hunter Schafer vestiu-se bem com Tigris Snow, sempre sendo o cânone da balança dos Snows.

Conclusão

Um elenco equilibrado no seu geral, cortes necessários e bem ajustáveis à trama cinematográfica em relação ao livro, evidenciando a trajetória do Snow antes de toda história já conhecida na trilogia de Jogos Vorazes que teve como protagonista Katniss Everdeen. Em suma, “A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes” é uma adição intrigante ao universo de Jogos Vorazes, com destaque para atuação sólida de Tom Blyth, mas pode dividir opiniões devido às mudanças na perspectiva do protagonista e à abordagem mais sutil dos elementos característicos da série. O filme agradará os leitores e desagradar os espectadores, isso é um fato. Porém, não o torna um filme ruim de origem e sim uma história necessária para completar toda trama que é o universo de Jogos Vorazes.

Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes estreia dia 15 de novembro de 2023 nos cinemas brasileiros. O longa conta com direção de Francis Lawrence e roteiro de Suzanne Collings, criadora dos livros, em parceria com Lauren Schuker Blum e Michael Arndt. A produção é assinada por Nina Jacobson, Brad Simpson e Francis Lawrence. A distribuição nacional é da Paris Filmes.

Acompanhe nossas redes sociais:

Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

Jornalista, social media, geek nas horas vagas, cinéfilo por paixão ao mundo cinematográfico, Potterhead. 34 anos e evoluindo. Vivendo esses anos todos em Fortaleza-CE.

Filmes

Crítica | Oppenheimer – Como desmantelar uma Bomba Atômica?

13º filme de Christopher Nolan mostra, de maneira honesta e inflada, a trajetória do responsável pela criação da maior arma da história da humanidade.

Publicado há

2 anos atrásem

20 de julho de 2023Por:

Cleyton Kelvin

Se você conhece o básico sobre física teórica, ou a história da Segunda Guerra Mundial e a corrida armamentista nuclear, então provavelmente você já ouviu falar de J. Robert Oppenheimer.

Porém, neste ano de 2023, o nome do cientista responsável pela criação da Bomba Atômica se popularizou na internet, ultrapassando ainda mais bolhas e gerações; hoje, o nome de Oppenheimer está atrelado ao nome da boneca mais famosa do mundo, que surgiu alguns anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, quando o físico norte-americano ainda era vivo.

Sim, estou falando de Barbie, e do grande evento da cultura pop chamado “Barbenheimer”, nome dado a esta semana memorável na qual dois dos filmes mais esperados dos últimos anos estreiam no mesmo dia.

Quem diria que o nome dessas duas “figuras” um dia estariam tão atrelados?

Barbie e Oppenheimer estreiam no mesmo dia. (Imagens: reprodução)

Veja também:

Crítica | Barbie: Ela é TUDO e prova que o ROSA move o mundo

Crítica | The Flash: uma aventura divertida pelo multiverso da DC e muitos deslizes visuais

O 13ª filme do famoso diretor Christopher Nolan, vem chamando atenção do público desde o seu anúncio, tanto por ser um filme do aclamado diretor da trilogia de “O Cavaleiro das Trevas” (2005-2012), “A Origem” (2010) e Interestelar (2013), quanto pelos diversos atores populares anunciados no elenco.

Oppenheimer conta a história do físico J. Robert Oppenheimer, responsável por dirigir o Laboratório Los Alamos durante o Projeto Manhattan, que tinha como objetivo a criação da Bomba Atômica.

A trama é construída por meio de uma intercalação de flashbacks da vida do protagonista e cenas de dois julgamentos em tempos diferentes, alternando entre um Oppenheimer no início de sua vida acadêmica, e um já consagrado físico bem abatido, permeando por todo o processo que culminou no momento em que a maior arma de destruição em massa da história da humanidade foi construída e usada – e as consequências disso na política mundial e na vida de seu criador.

O filme é sobre Oppenheimer, o físico teórico norte-americano, considerado o “pai da bomba atômica”, e não sobre as mais de 120 mil vítimas dos atentados de Hisohima e Nagazaki. Sendo assim, o longa não perde tempo tentando dramatizar visualmente o quão cruel e desumano foi este episódio — o público já sabe dessa informação, e o filme entende isso. A história segue mostrando o físico em sua trajetória pessoal e no meio científico, e em como a política interferiu em todo o processo do Projeto Manhattan. Sim, a “ameaça comunista” é bem presente na história de Oppenheimer, por conta de sua simpatia e aproximação da ideologia no passado.

Em alguns pontos o roteiro acerta em cheio, como, por exemplo, em trazer as questões políticas, éticas e morais em torno da ideia — e das consequências — da criação da bomba atômica.

Já em alguns momentos, a trama parece inflada demais ao mostrar momentos da vida de Oppenheimer que não acrescentam muito na história, trazendo algumas cenas bem desnecessárias e até um pouco apelativas.

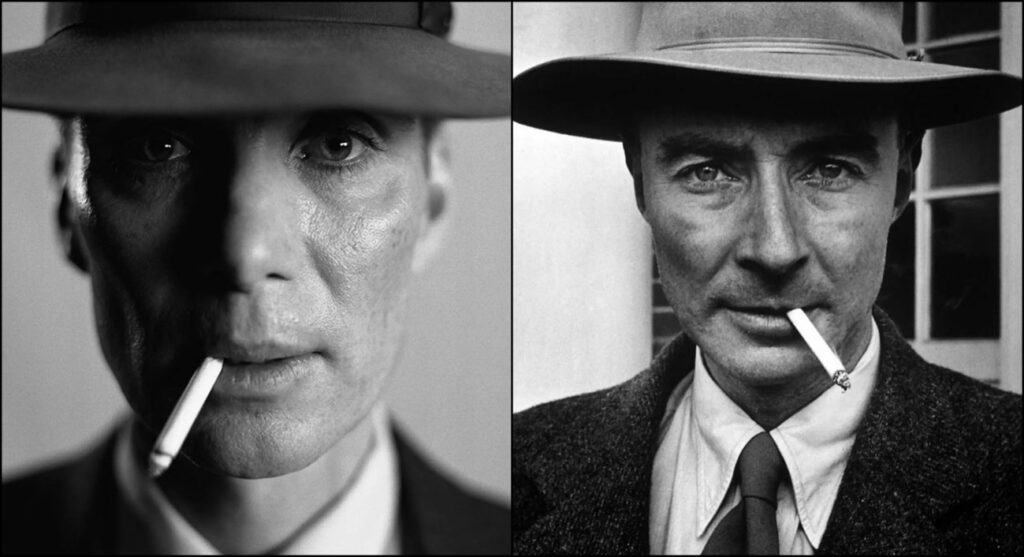

Cillian Murphy, que ficou muito popular nos últimos anos por seu papel na série Peaky Blinders (2013 – 2022), já havia trabalhado em outros 5 filmes de Christopher Nolan, mas finalmente conseguiu uma história para protagonizar, entregando uma atuação bem admirável como Oppenheimer, a figura central do filme, o que me surpreendeu bastante. O ator consegue construir seu papel de uma maneira bem convincente; um físico franzino na faculdade, um galanteador de mulheres casadas (uma das tramas desnecessárias que parecem ser jogadas gratuitamente), o físico mais respeitado do mundo, tudo ao mesmo tempo, em épocas diferentes.

Cillian Murhpy e J. Robert Oppenheimer; o ator perdeu vários quilos para interpretar o físico norte-americano (imagem: reprodução)

Como o próprio Nolan disse em uma entrevista, ele criou o filme com o intuito de fazer o público entender o que estava se passando ali através dos olhos de seu personagem-título. Talvez isso seja o motivo de, mais uma vez, o diretor (que também assina o roteiro do filme) ter entregado um roteiro com vários diálogos expositivos, para que, assim, o público se sinta mais imerso na história.

E isso não é um ponto negativo. Filmes baseados em fatos — quase — sempre vão exigir um conhecimento prévio sobre a história que está contando. Assistir Oppenheimer sem conhecer o contexto histórico, social e político da época por trás da trama, pode acabar sendo um desafio para o telespectador. Os diálogos expositivos ajudam a contextualizar seu público, mesmo que às vezes pareçam didáticos demais.

O elenco, composto por diversos nomes famosos, também é extremamente competente. Robert Downey Jr. é um dos destaques, interpretando o oficial da marinha Lewis Strauss; Emily Blunt e Matt Damon também se destacam, dividindo grandes cenas ao lado de Murphy. O elenco também conta com nomes como Florence Pugh (bem desperdiçada aqui, infelizmente), Rami Malek, David Dastmalchian, Jack Quaid, etc.

Com esse elenco gigantesco, espera-se que os atores tenham apenas pequenas participações na história — o que é verdade. Porém, todos têm seus minutinhos em tela. Se você ver um rosto conhecido ali, em uma pontinha pequena, pode ter certeza de que o personagem voltará no futuro em algum momento importante, mesmo que seja curto.

Robert Downey Jr. como Lewis Strauss (imagem: reprodução)

O maior trunfo de Oppenheimer deriva da capacidade de Nolan em construir expectativas, utilizando não apenas os elementos visuais, mas também os sonoros.

O roteiro vai construindo uma narrativa crescente, onde a história vai se encaminhando para a tão aguardada cena que pode ser definida como o clímax do filme (e eu nem preciso dizer qual cena é para que você saiba do que estou falando). O diretor — e roteirista — consegue ir, lentamente, te deixando ansioso, nervoso, quase que com falta de ar, imerso em uma crescente que parece não ter fim, esperando uma cena que parece nunca chegar. O visual e a montagem contribuem muito para isso, mas, é na sonoplastia que o filme explode de criatividade (perdão pelo trocadilho). Os efeitos sonoros — e a ausência deles — aqui têm vida própria e conseguem construir a expectativa de uma maneira bem mais imersiva do que a visual, apesar de se completarem.

Não é à toa que “Dunkirk” (2017), outro filme do diretor Christopher Nolan, ganhou 2 Oscars em categorias ligadas ao som: “Mixagem de Som” e “Efeitos sonoros”.

Christopher Nolan (diretor e roteirista) e Cillian Murhpy (J. Robert Oppenheimer) no set de filmagens do filme

Os 180 minutos de filme contam bem sua história, mesmo que, em certos momentos, ela seja puxada pelo roteiro para que se prolongue além do necessário. Em certo ponto, por conta da narrativa em uma ordem não cronológica, a sensação é de estar vendo um filme dentro de outro. O longa se sustenta de maneira isolada, mas, novamente: sem o conhecimento prévio sobre história e um pouco de física, você fica perdido em alguns momentos, apesar dos diálogos expositivos tentarem, às vezes, nos trazer para a mente e nos permitir ver através dos olhos de seu protagonista.

Oppenheimer é mais um trabalho incrível do diretor Christopher Nolan, mesmo com o roteiro inflado com coisas desnecessárias. O elenco competente se completa com a parte técnica, que consegue brincar com os nossos sentimentos e sensações através de uma construção quase que meteórica de expectativa através do visual, mas, principalmente, dos sons – e da ausência deles.

Acompanhe nossas redes sociais para mais novidades:

Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

Estudante de Jornalismo, Natural da Lua & Mestre da Dobra d’Água no calor de Fortaleza.

Filmes

Crítica | Barbie: Ela é TUDO e prova que o ROSA move o mundo

Abusando de 50 tons de rosa, imaginação e nostalgia, Greta Gerwig entrega o melhor filme da sua carreira.

Publicado há

2 anos atrásem

19 de julho de 2023

ATENÇÃO! Esta crítica conta com alguns spoilers. Fiquem avisados.

Esqueça tudo que você criou de expectativas para assistir ao filme Barbie. A produção da Warner Bros. vai te mostrar algo totalmente diferente. Dirigido pela cineasta Greta Gerwig (Adoráveis Mulheres, 2019), este longa leva o espectador a experimentar uma série de visões e sentimentos dificilmente encontrados anteriormente ao assistir a um filme sobre um brinquedo. Na verdade, sabemos que a boneca mais famosa do mundo pode até ser TUDO, mas aqui descobrimos que ela pode ser muito mais do que isso. Pelo menos é o que conta a produção estrelada por Margot Robbie (Eu, Tonya, 2017).

A história

Vivendo na Barbilândia, Barbie e suas outras milhares de versões levam uma vida perfeita, regada a muito rosa, refeições de mentirinha, praia, festas e looks invejáveis. Definitivamente, possuem o melhor de tudo, enquanto dividem seu universo com os Kens, que são apenas os Kens.

No entanto, em certo momento tudo começa a mudar para a Barbie Estereotipada, interpretada por Margot. A personagem começa a se deparar com situações desagradáveis, como banho gelado, tombos e o abominável fato de seus calcanhares tocarem o chão.

Aceitando que está com defeito, a boneca da Mattel parte em busca de soluções e se aventura no tão temido e desconfortável mundo real, ao lado do Ken de Ryan Gosling (Blade Runner 2049, 2017).

Barbielândia

No quarto filme de sua carreira, Gerwig coloca em cena muito do que aprendeu com suas obras e personagens fora do padrão aceitos socialmente e apresenta um mundo que leva o público para a sua juventude, onde tudo era fácil, ou pelo menos parecia ser. A criação da Barbilândia, por exemplo, é a clara representação das brincadeiras infantis, onde bonecos se alimentavam de pratos desprovidos de qualquer alimento e não precisavam de chão ou escadas para se locomoverem.

Por se tratar de um filme que fala, antes de tudo, sobre brinquedos, era de esperar os montantes de bom humor que tomam conta da sala de cinema e fazem com que as pessoas assistam à obra com um sorriso no rosto. Mas a grande chave deste ponto se encontra no equilíbrio entre as piadas leves, já que é o filme de uma boneca, e sátiras diretas ao sistema patriarcal na qual se encontram os seres humanos atualmente.

Aliás, críticas certeiras ao machismo junto a questões envolvendo o papel da mulher são figurinhas carimbadas nas obras de Gerwig. Como é possível ver em “Lady Bird – A Hora de Voar” (2017) e “Adoráveis Mulheres” (2019), a diretora não poupa o público quando a ideia é trazer luz à discriminação de gênero.

Sátira ao machismo e misoginia

Em Barbie, isso tudo fica muito evidente quando a personagem principal precisa sair de seu lar, em uma sociedade praticamente dominada por mulheres, e ir para o mundo real, onde os homens são os mandatários, mesmo que tentem disfarçar isso, como é dito no próprio filme. Para envolver questionamentos acerca do assunto no longa-metragem, a diretora utiliza o personagem de Ken, muito bem vivido por Gosling, que esbanja carisma e presença de tela.

Ken fica admirado ao chegar à Califórnia do mundo real e perceber que, neste universo, quem dá as ordens são os homens e seus cavalos. Este que, por sinal, se torna o grande plot da trama, quando o boneco retorna à Barbielândia com a intenção de instaurar uma revolução e dar aos homens o direito de controlar o que bem quiserem.

Mas e a Barbie?

Retornando para o arco de Barbie, a boneca a princípio se vê perdida em um ambiente completamente agressivo e assustador para a sua personalidade inocente. Com a missão de encontrar a sua dona — a garota a qual pertence —, ela passa por situações que vão moldando não apenas a sua visão de mundo, mas também a visão sobre si mesma.

Iludida com a máxima de que as bonecas Barbies foram feitas para melhorar a vida de toda as meninas do mundo, a personagem principal começa a perceber que a sua criação, com a imagem de um ser perfeito esteticamente, com status de inalcançável para a realidade, se tornou ofensiva. Afinal, não são poucas as pessoas que já se culpam por não ter o corpo desenhado e o rosto delicado da boneca.

E é nesse ponto em que o longa-metragem acerta em cheio. Ao perceber que sua dona não é mais uma garotinha de cinco anos, mas sim uma mãe trabalhadora, cercada de problemas e crises existenciais, Barbie passa a questionar sua real função e entende que não há nada de errado em ser comum e enfrentar obstáculos do cotidiano. Muito pelo contrário, após encontrar com sua criadora, Ruth Handler, vivida por Rhea Perlman (Matilda, 1996), ela descobre que a vida que leva não é a mesma que desejava mais.

Depois de se juntar a suas novas amigas, Barbie, mais as milhares de outras versões da boneca, recuperam a Barbilândia da forma mais prática possível: se aproveitando do ego masculino e colocando os Kens, que possuem carência e necessidade de atenção, uns contra os outros.

Mas se engana quem pensa que o filme acaba neste momento. Pegando o público de surpresa, Gerwig reserva os minutos finais do filme para colocar em tela uma conversa profunda da personagem principal com sua criadora, sobre a real função da boneca. Decerto, quem ainda não tinha chorado ao longo do filme, se encontrou com os olhos marejados ao ver os flashbacks tomando conta da tela, reproduzindo as sensações que envolvem o emocional de Barbie.

Trilha sonora e participações especiais

Como se não bastasse, o longa-metragem ainda conta com participações especiais. Uma das mais marcantes, de fato, é a presença do ator John Cena (O Esquadrão Suicida, 2021) aparecendo como Ken sereio e arrancando sorrisos sinceros do público. O personagem até surge em certo momento como par romântico da Barbie sereia, interpretada pela cantora Dua Lipa.

Tocando no assunto da trilha sonora, aliás, esse quesito anda em perfeita harmonia com o desenrolar da história. Utilizada como artifício técnico para enfatizar situações que ocorrem na trama, as músicas apresentadas em Barbie surgem como complemento para o espectador compreender a situação que se passa em tela. Diferente das antigas animações da boneca, onde a cantoria entrava em cena a todo o momento, aqui a dosagem de melodias aparece na medida ideal, liderada pela impactante “Dance The Night”, que levanta o astral do longa.

Pontos Negativos

Em uma escolha de palavras mais adequada, é melhor me referir a este assunto como situações que poderiam ser melhoradas, já que é difícil pontuar algo realmente ruim nesse filme. Uma coisa que pareceu um pouco estranha foi a rápida aceitação da personagem Sasha, garota que na qual Barbie acreditava que era sua dona. A princípio, a jovem possuía forte aversão à imagem da boneca, mas parece ter aceitado muito rápido a presença da personagem principal.

Conclusão

Com o fim do longa, pode-se considerar este como um dos melhores trabalhos da carreira de Greta Gerwig. A reproduzir uma versão nada convencional da boneca mais famosa do mundo, a diretora não só proporciona ao público a oportunidade de se ver em algumas das personagens, como acontece no excelente monólogo da atriz America Ferrera (Ugly Betty, 2006), que vive a personagem Glória, mãe de Sasha, onde a mesma expõe as dores e indignações diárias de ser mulher em um mundo completamente dominado por homens, mas também permite que a Barbie se enxergue como uma pessoa comum.

Em determinado momento do filme, quando a boneca da Mattel se vê sem saída diante de situações completamente conflituosas, é anunciada a criação da sua versão depressiva para vender ao público no mundo real. Ou seja, a boneca criada para ser perfeita, e que foi acusada de atrasar em cerca de 50 anos a luta feminista, finalmente consegue absorver o peso de ser quem ela é.

Dizer que tudo que existe no mundo serve para elevar a presença dos homens é chover no molhado. Portanto, quando uma produção de Hollywood utiliza diálogos, argumentos, elementos gráficos, cor rosa e piadas com brinquedos, para mostrar ao seu público que, sim, é possível questionar essa cultura machista, é sinal de que ele conseguiu cumprir o seu papel social, ao mesmo tempo em que entregou o devido entretenimento aos espectadores de todos os gostos e idades que estavam ansiosos para este grande lançamento.

Nota: 05/05

Veja ao trailer do filme abaixo:

Acompanhe nossas redes sociais para mais novidades:

Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

Filmes

Crítica | The Flash: uma aventura divertida pelo multiverso da DC e muitos deslizes visuais

Longa entrega uma celebração aos quadrinhos com boa ação, nostalgia e efeitos bastantes questionáveis.

Publicado há

2 anos atrásem

26 de junho de 2023

Desde o seu anúncio original em 2014, os fãs do The Flash têm aguardado ansiosamente por essa adaptação cinematográfica. No entanto, a jornada para trazê-lo às telonas começou muito antes, remontando aos anos 2000, quando várias ideias foram concebidas, resultando eventualmente na popular série de TV da CW.

Dirigido por Andy Muschietti (IT: A Coisa), The Flash oferece uma divertida e nostálgica viagem pelo multiverso da DC. Com Ezra Miller reprisando o papel de Barry Allen, o filme se baseia em um dos arcos mais icônicos dos quadrinhos, Ponto de Ignição.

A HISTÓRIA

Em The Flash, os mundos colidem quando Barry Allen (Ezra Miller) usa seus superpoderes para viajar no tempo e alterar eventos passados. No entanto, ao tentar salvar sua família, ele acidentalmente muda o futuro, ficando preso em uma realidade ameaçada pelo retorno do General Zod (Michael Shannon). Barry se vê sem super-heróis para ajudá-lo, exceto por uma versão diferente do Batman, que ele precisa convencer a sair da aposentadoria e resgatar um kryptoniano preso. A tarefa de Barry é salvar seu próprio mundo e restaurar o futuro conhecido, mas ele precisa estar disposto a fazer sacrifícios para reconfigurar o universo.

O ROTEIRO

Uma das maiores forças de The Flash reside em seu bom humor. O filme encontra o equilíbrio perfeito entre momentos divertidos e a seriedade necessária para contar uma história coesa. Embora a trama não seja revolucionária, ela entrega uma aventura satisfatória aos fãs do herói, enquanto presta homenagem aos momentos marcantes da DC nas telas e nas telinhas ao longo dos anos. É uma celebração do passado e do presente, com elementos icônicos reintroduzidos de forma envolvente.

Ao contrário dos tons sombrios que caracterizam outros filmes do universo DC, Muschietti opta por uma abordagem visual colorida e dinâmica, que evoca diretamente os quadrinhos. Desde o traje azul icônico do Batman interpretado por Ben Affleck até a paleta de cores nas cenas de ação, The Flash se destaca como uma das adaptações mais fiéis às HQs da DC nos últimos anos. A escolha estética do diretor argentino é acertada, pois traz uma atmosfera divertida e leve ao filme, combinando perfeitamente com a essência do personagem.

EASTER EGGS

Muschietti também explora de forma interessante o conceito de multiverso, abrindo portas para possibilidades futuras no universo cinematográfico da DC. Nesse aspecto, o filme apresenta diversas versões dos heróis da DC, proporcionando aos espectadores momentos de pura nostalgia.

Uma crítica válida é em relação às despedidas dos personagens do Snyderverso. É lamentável que Henry Cavill, o Superman, seja apenas mencionado e não tenha a oportunidade de se despedir de forma mais completa. Por outro lado, Affleck tem a chance de entregar sua melhor atuação como Batman, embora haja uma sensação de que o personagem poderia ter tido um papel mais relevante nesse universo.

– Por que nunca deram o filme a altura do seu Batman, Affleck!?

Apesar disso, Affleck oferece um desempenho sólido e importante para a narrativa.

Quanto às participações especiais, destaca-se a atuação de Michael Keaton, que rouba a cena e se destaca no filme. Keaton demonstra por que muitos o consideram o Batman definitivo, dando a sensação de que ele nunca deixou de interpretar o herói. Sua presença serve como um elo que conecta as duas versões de Barry Allen e a Supergirl, unindo-os para enfrentar a ameaça de Zod.

++Veja também:

– James Gunn quebra silêncio e responde questões sobre o futuro do DCU

– Por essa os fãs não esperavam! CEO da Warner Bros, David Zaslav, indica possíveis novos filmes de Harry Potter

NAVEGANDO PELO MULTIVERSO DC

A narrativa pode parecer confusa em alguns momentos, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com o conceito de multiverso ou com a história do personagem nos quadrinhos. Além disso, alguns personagens secundários poderiam ter sido melhor desenvolvidos, como a Supergirl de Sasha Calle, que apresenta potencial, mas não recebe uma exploração adequada.

Miller, apesar das controvérsias recentes, oferece sua melhor atuação como Barry Allen. No entanto, é importante mencionar que o Barry jovem interpretado por Miller pode ser irritante com suas piadas em momentos inadequados. No entanto, é nos momentos de drama que o talento do ator se destaca, proporcionando momentos de intensidade e emoção para o público.

The Flash apresenta uma série de falhas que comprometem o que deveria ser seu grande triunfo. Os efeitos visuais deixam muito a desejar, chegando ao ponto de serem constrangedores em algumas cenas. Logo no início, é evidente que o CGI está inacabado, o que imediatamente tira o espectador da imersão no filme. É lamentável que uma produção desse porte não tenha se esforçado para entregar efeitos visuais de alta qualidade.

Um exemplo particularmente decepcionante são as cenas em que Barry corre. Em vez de serem impressionantes e empolgantes, elas acabam sendo estranhas e pouco convincentes. A velocidade do personagem não é transmitida efetivamente, o que resulta até mesmo em uma piada indireta no próprio filme.

Contudo, apesar de suas falhas, The Flash encanta com suas referências nostálgicas. Embora apresente defeitos, é importante ressaltar que a presença marcante de Michael Keaton se destaca como um dos pontos altos do filme que marca um final meio agridoce para o DCEU, sem nos preparar para o que podemos esperar da era James Gunn na DC.

Acompanhe nossas redes sociais para mais novidades:

Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

Filmes

Diretor de Logan fala sobre retorno do Hugh Jackman como Wolverine em Deadpool 3

“Estou empolgado por ele ter a chance de brincar com isso novamente”, disse o diretor.

Publicado há

2 anos atrásem

21 de abril de 2023Por:

Damásio Neto

Em entrevista para a imprensa sobre Indiana Jones e o Disco do Destino, o diretor do filme, James Mangold, foi questionado sobre o que achava de Deadpool 3. O motivo? Mangold dirigiu Wolverine e Logan, que encerraram a jornada de Hugh Jackman como o Carcajú da Marvel depois de 20 anos e 9 filmes.

Jackman anunciou seu retorno ao papel de Wolverine em setembro, confirmando que se juntará a Ryan Reynolds em Deadpool 3, com lançamento previsto para a primavera americana de 2024. O ator tem se exercitado muito nos últimos dias, mostrando a todo mundo que está se preparando para mais uma vez “só mais uma vez”, depois de ter morrido na última “só mais uma vez” em que interpretou o personagem.

Durante uma entrevista com a Entertainment Tonight, Mangold disse estar “empolgado” em ver Jackman de volta ao papel. Ele reconheceu que, não importa o quão bom ou bem-recebido seja o filme, você não é dono desses personagens.

“Estou empolgado por ele ter a chance de brincar com isso novamente”, disse Mangold para Ash Crossan da ET durante a Star Wars Celebration 2023 em Londres, Inglaterra. Ele acrescentou: “De uma forma ou de outra, eu sabia que ‘Logan’ não seria a última vez que veríamos um filme do Wolverine. Tivemos nossa chance de fazer este filme e estou realmente comovido com o quanto aquela imagem vive na memória das pessoas. Você não pode colocar um moratória nos personagens.”

Reynolds e Jackman estiveram juntos anteriormente em X-Men Origens: Wolverine, mas o filme é tão ruim, mas tão ruim, que até hoje é criticado e com frequência ridicularizado por Reynolds, a ponto de a cena pós-créditos de Deadpool 2 mostrar Wade Wilson voltando no tempo para impedir que isso aconteça novamente. As histórias desses filmes da Marvel não tornaram fácil para Jackman e Reynolds interpretarem Wolverine e Deadpool juntos.

A jornada de Jackman como personagem dos X-Men parecia ter chegado ao fim definitivo em Logan. Porém, com filmes como ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ e a mitologia apresentada na série Loki da Marvel, tudo é possível agora com o multiverso apresentado, e versões variantes de Wolverine podem estar por aí em algum lugar. Também há a realidade de que Logan aconteceu em um tempo que ainda é futuro, então o Logan original poderia aparecer, mais jovem e significativamente menos morto.

Deadpool 3 será dirigido por Shawn Levy, o mesmo de Free Guy e The Adam Project, com um roteiro escrito por Wendy Molyneaux e Lizzie Molyneaux-Loeglin, de Bob’s Burgers. Os escritores de Deadpool e Deadpool 2, Rhett Reese e Paul Wernick, que devem retornar para contribuir com o roteiro.

++Veja também:

– James Gunn quebra silêncio e responde questões sobre o futuro do DCU

– Por essa os fãs não esperavam! CEO da Warner Bros, David Zaslav, indica possíveis novos filmes de Harry Potter

Acompanhe nossas redes sociais para mais novidades:

Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

Nerd old school, desenhista, ilustrador, publicitário, editor, locutor, quase artista e estudante anarquista. Viciado em quadrinhos, cinema e séries. Pai solteiro e na pista. Esse menino num faz nada…

Mais Lidos

-

RPG5 anos atrás

RPG5 anos atrásTormenta 20 | Ficha de personagem editável em PDF semi-automático (para PC e Celular)

-

RPG7 anos atrás

RPG7 anos atrásTormenta RPG | Ficha T (3.0.3)

-

Anime | Mangá10 anos atrás

Anime | Mangá10 anos atrásComo Funcionam as Temporadas de Anime?

-

RPG5 anos atrás

RPG5 anos atrásTormenta 20 | Nova Ficha de Personagem Editável v2.0 (duas páginas)

-

Anime | Mangá8 anos atrás

Anime | Mangá8 anos atrásGamers! | Comédia, Romance e Jogos

-

RPG4 anos atrás

RPG4 anos atrásVampiro: A Máscara 5ª Edição | Ficha de personagem em PDF editável v.1.0

-

RPG5 anos atrás

RPG5 anos atrásTormenta 20 | Ficha de personagem editável em PDF v 1.8.1 (para PC e Celular)

-

Anime | Mangá9 anos atrás

Anime | Mangá9 anos atrásKonoSuba | RPG e humor ‘no sense’ em um divertido anime

-

RPG7 anos atrás

RPG7 anos atrásRPG | Interpretando… os Magos

-

Anime | Mangá9 anos atrás

Anime | Mangá9 anos atrásSousei no Onmyouji (Twin Star Exorcists)

-

Anime | Mangá9 anos atrás

Anime | Mangá9 anos atrásKyoukai no Kanata

-

HQs | Livros8 anos atrás

HQs | Livros8 anos atrásHarry Potter | A magia e elegância de Beauxbatons